(2)仏事Q&A

Q1 法事は何のために営むの?

A1 「今ここにある私」のためにあります。

仏事・法事は、亡くなった人のため・ご先祖のために営むものというイメージの方も多いのではないでしょうか。

しかし、一番大きな意味合いは「今を生きる私」のために、というところにこそあります。

亡き方をご縁に「私も死にゆく者」として限りあるいのちを生かされていることを受け止め、また亡き方をしのび、別れの悲しみを通して「今ここに私がある」ことの意味を仏さま(阿弥陀さま)の教えに尋ねていく、すなわち私が仏法を聞く(聞法の)行事が「法事」であるということになります。

亡き方の人生を受け取り、亡き方を通して、我がいのちの有り様を聞いていく、それがすなわち亡き方のいのち・人生が私たちに生きていくということでもあるのではないでしょうか。

Q2 南無阿弥陀仏ってどういう意味?

A仏さまそのものです。

阿弥陀仏という仏さまの本質は、「色もなく形もましまさぬ」私たちには言葉で表現することも認識することも不可能な真実のさとりそのものです。しかし阿弥陀如来はその認識不可能な境地から、苦悩にしずむ私たちを見捨てずにはおれない、救わずにはおれないと、この迷いの世界に入り満ちて、現に今、私たちの身の上で活動してくださっています。それが六字のみ名「南無阿弥陀仏」です。「南無阿弥陀仏(必ず救うこの阿弥陀仏にまかせよ(南無せよ))」と喚び続ける、名と声の仏さまとして、私たちに認識可能なかたちをとってくださった仏さまそのものです。

私が称える声であるけれども、仏さまが私の声を通して喚んでくださっているのだと聞かせていただき、「南無阿弥陀仏(はい、阿弥陀さまにおまかせ(南無)いたします)」とお念仏申します。

『み仏を よぶわが声は み仏のわれをよびます み声なりけり』

『み仏の御名を称ふるわが声は わが声ながら 尊かりけり』

(甲斐和里子)

※「南無阿弥陀仏」の言葉通りの意味の説明を添えておきますと「南無」とは「帰命」 それは仏さまから言えば「まかせよ」私たちから言えば「おまかします」「阿弥陀仏」とは「いつでもどこでも誰にでもはたらきかけてくさっている仏さま」すなわち「今ここでこの私にはたらいてくださっている仏さま」という意味になります。

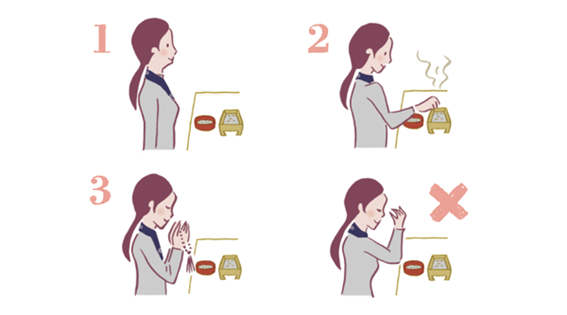

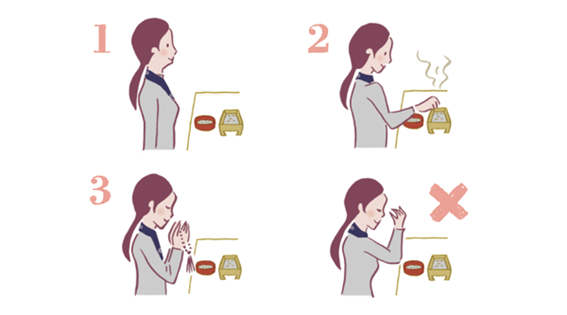

Q3 浄土真宗のお焼香の作法は?

浄土真宗本願寺派(西本願寺)では次のような作法でお焼香をいたします。

①仏前に進み、ご本尊を仰ぎ見ます。

②焼香は1回(真宗大谷派・東本願寺では2回)です。香盒(お香の入れ物)から右手でお香をつまんで香炉に入れてください。

その際に、つまんだ右手を額に当てる(押しいただく)ことはしません。

③入れ終わったら、乱れた香盒のお香を右手の指の平でならしたあと合掌し、お念仏を称え、礼拝します。